So setzen Verwaltungen KI sicher und sinnvoll ein

KI verändert die IT-Security - auch in der Verwaltung. Doch bevor Prozesse automatisiert werden, braucht es Vertrauen, klare Use Cases und saubere Daten. Wie Verwaltungen zu einer KI-Sicherheitsstrategie gelangen, zeigten Netzwoche und Servicenow.

Es ist glasklar, dass sich die öffentliche Verwaltung weiter digitalisieren muss und wird. Zwei Themen - und das Wechselspiel zwischen den beiden -, die IT-Verantwortliche in diesem Zusammenhang derzeit beschäftigen, sind die künstliche Intelligenz (KI) und IT-Security. Wie sich Security und KI vereinbaren lassen, ist IT-Verantwortlichen jedoch oft noch unklar - in der Regel fehlt es an konkreten Use Cases. Genau dies wollten Netzwoche und Servicenow mit einem gemeinsamen Webinar ändern und den Teilnehmenden die Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben, mit denen sie ihre KI-Sicherheitsstrategie entwickeln können.

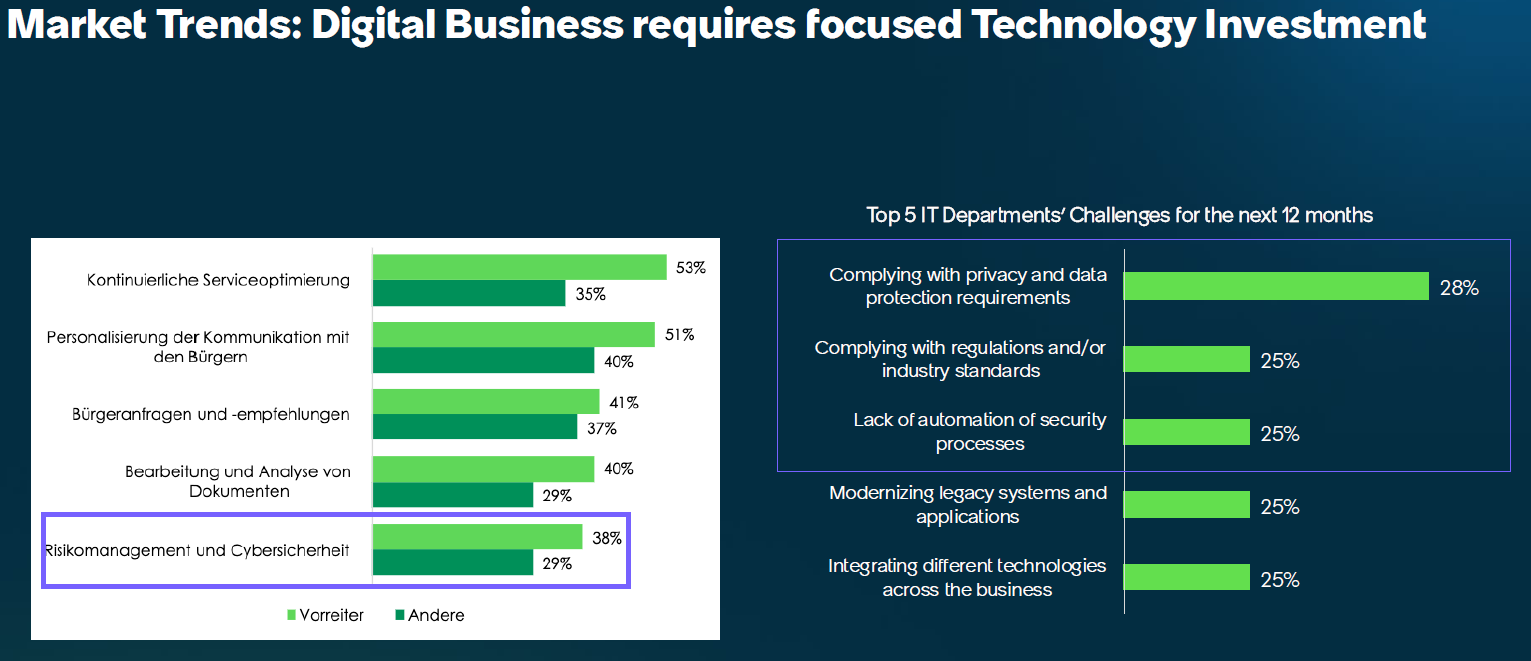

Michael Wallner, Senior Business Development Manager AI bei ServiceNow, zeichnete zunächst die aktuelle Marktlage auf. Dafür zitierte er aus einer Studie des Unternehmens, die spezifisch auf den öffentlichen Sektor ausgelegt ist. Die Studie unterscheidet zwischen "First Mover" und den anderen Organisationen, "die erst warten, bis eine Technologie den richtigen Grad erreicht hat, um dann auf diesen Zug aufzuspringen", erklärte Wallner. Gemäss der Studie haben die Vorreiter mindestens einen kleinen, wenn nicht sogar einen grösseren Vorsprung gegenüber den anderen, was Cybersecurity und Risikomanagement betrifft.

Michael Wallner, Senior Business Development Manager AI, ServiceNow. (Source: zVg)

Das werfe die Frage auf: Was machen diese First-Mover-Organisationen anders? Wallner betonte an dieser Stelle, dass man beim Endnutzer anfangen muss, wenn man über KI reden will. Das Fundament erfolgreicher KI-Implementierungen sei der Dreiklang aus Mensch, Automatisierung und Daten. Entsprechend beginne ein KI-Projekt idealerweise damit, dass Organisationen zunächst eruieren, welches Problem sie eigentlich mit KI lösen wollen. "Und oftmals - im öffentlichen Sektor immer - möchte ich ein Problem für einen Menschen lösen", sagte Wallner. Erst wenn klar ist, welcher konkrete Nutzen für den Menschen entstehen soll, ergibt der Einsatz von KI Sinn.

Die Studie zeigt (links), dass die Vorreiter mindestens einen Vorsprung gegenüber den anderen haben, was Cybersecurity und Risikomanagement angeht. (Source: Screenshot)

Agentische KI à la "Ich - Einfach unverbesserlich"

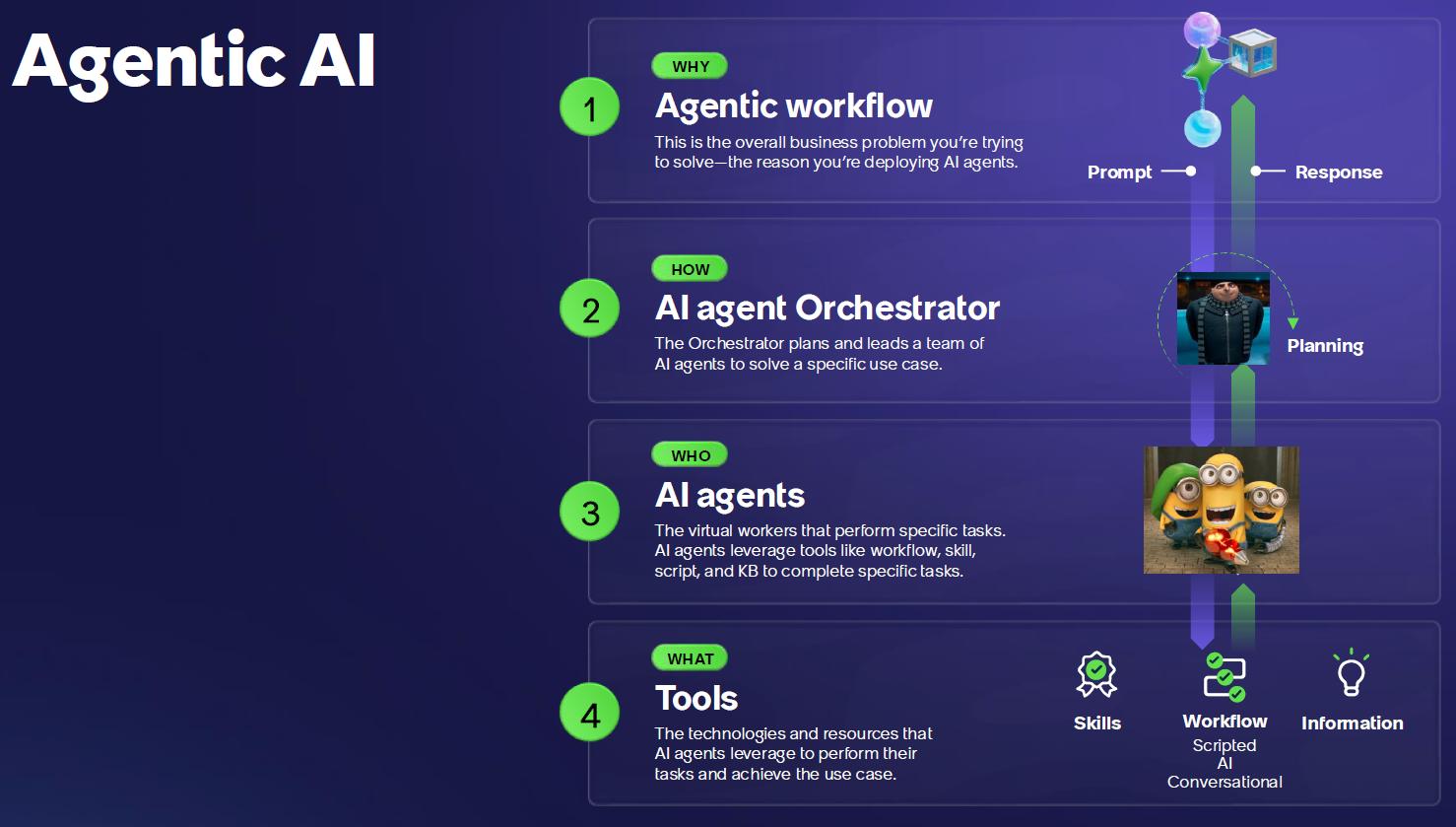

Später in seiner Präsentation zeigte Wallner den Idealfall auf: User sollen gar nicht merken, was für Prozesse im Hintergrund laufen; sie sollen sich auf ihre wichtigen Aufgaben fokussieren können, statt auf das Generische, was sich automatisieren lässt. "Wir nennen das Agentic Workflow", sagte er.

Um Agentic AI zu erklären, zog Wallner den Animationsfilm "Ich - Einfach unverbesserlich" hinzu. In dem Film, erklärte er, geht es um einen Bösewicht namens Gru, der den Mond stehlen will. In dieser Metapher ist Gru der AI Agent Orchestrator und somit zuständig für Planung und Koordination. "Am Ende des Tages ist Gru aber faul und schickt einzelne Minions los, um die Aufgaben zu erledigen." Diese Minions, die kleinen Helferlein, stehen für die KI-Agenten. Diese Agenten können auf gewisse Tools, Systeme und Informationen zugreifen oder haben selbst eine gewisse Intelligenz, um Inhalte zu generieren.

Agentische KI einfach erklärt mit Gru und den Minions. (Source: Screenshot)

Entgegen dem Markttrend warnte Wallner aber vor einer vorschnellen Einführung vollautomatisierter Systeme: "Egal mit welcher Firma Sie sprechen, jede Firma wird Ihnen sagen, Sie müssen agentic machen. Ich sage Ihnen heute, das ist falsch. Wir starten nicht mit den komplizierten Sachen, sondern fangen mit den einfachen Dingen an."

Seine Begründung ist nachvollziehbar: Gerade im Cybersecurity-Bereich und vor allem in der öffentlichen Verwaltung, wo es um sensible Daten geht, brauche es "hundertprozentiges Vertrauen in die KI", damit man eine Vollautomatisierung überhaupt anpacken kann. Dieses Vertrauen muss schrittweise aufgebaut werden.

Phishing als Einstiegsbeispiel

Wallner demonstrierte seinen Ansatz am Beispiel von Phishing-Attacken, einer der häufigsten Cybersecurity-Bedrohungen. Der erste Schritt ist simpel: die automatische Klassifizierung von Security-Tickets. "Ich könnte dieses Ticket natürlich durchlesen. Aber das dauert", erklärte Wallner. "Und diese Arbeit können wir den Mitarbeitenden ersparen."

Die KI analysiert eingehende Tickets, identifiziert den Absender, klassifiziert die Art des Problems und leitet sie an das entsprechende Team weiter. "Die ganz klassischen manuellen Prozesse bleiben bestehen, aber die KI hat bereits vorklassifiziert." Dieses System funktioniert gemäss Wallner hervorragend. Es sei schon so weit, "dass wir hier relativ schnell hohes Vertrauen in die Technologie haben können", erklärte er.

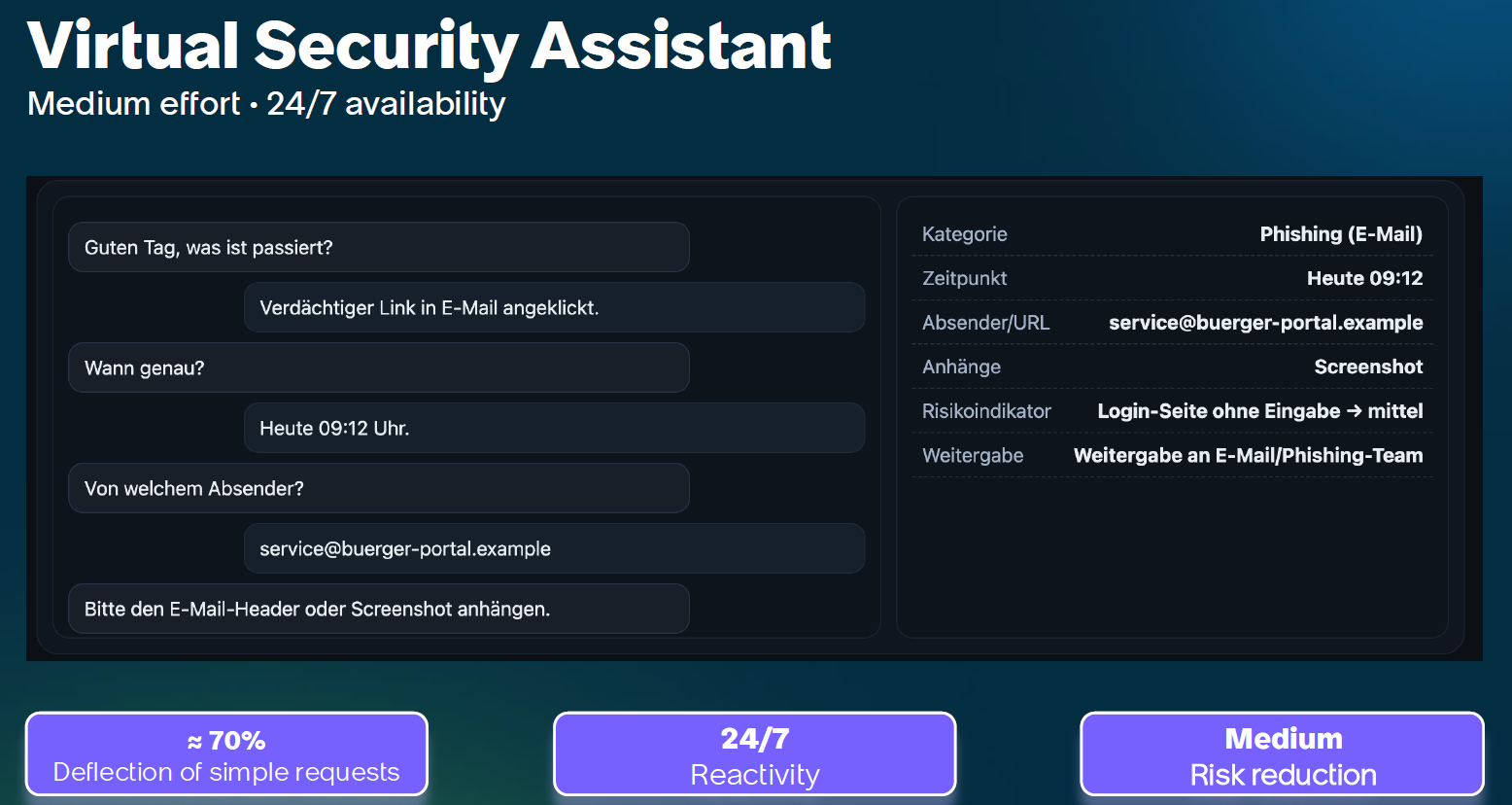

Wie ein KI-Assistent bei der Erstmeldung von Vorfällen helfen kann. (Source: Screenshot)

Das sei aber nur der erste Schritt; der zweite wäre beispielsweise ein Chatbot. "Dieser virtuelle Assistent ist für mich 24 Stunden, sieben Tage die Woche verfügbar." Vielleicht passiert der Vorfall ausserhalb der Arbeitszeit der Security-Verantwortlichen, oder vielleicht will man diese maximal entlasten. "Die virtuellen Assistenten können genau das", sagte Wallner. Der KI-Chatbot verstehe, wer sich meldet, was diese Person getan habe, könne klare Instruktionen geben, wie die Meldung des Vorfalls zu erfolgen habe und fasse diese dann für die IT-Security zusammen.

Die Vollautomatisierung als Ziel

Erst im dritten Schritt kommt die vollständige Automatisierung durch Agentic AI zum Einsatz. Statt zu einem Menschen, könnte das Ticket auch zu einem Orchestrator kommen. Dieser analysiert dann sogleich, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder ob die Phishing-Mail mehrere Mitarbeitende erreicht hat. "Diese ganzen Gedanken, die wir als Menschen durchspielen, spielt nun erstmal die KI durch", erklärte Wallner. Anschliessend werden spezialisierte Agenten aktiviert: für E-Mail-Forensik, Kontenprüfung, Erstellung von Blocklisten und interne Kommunikation. Vielleicht könne die KI sogar herausfinden, woher die Phishing-Mails kommen und den Absender blockieren, sagte Wallner.

Der Nutzen liegt auf der Hand: "Wenn ich heute so eine Massen-Phishing-E-Mail kriege und mehrere Leute darauf reinfallen, bekomme ich eine Flut von Tickets und dann habe ich eine Flut von Problemen und so viel Arbeit auf meinem Tisch." Die Automatisierung entlaste nicht nur die Security-Teams, sondern ermögliche auch eine schnellere Reaktion auf Bedrohungen. Besonders für den öffentlichen Sektor sind diese Effizienzgewinne entscheidend.

Der Weg zur Vollautomatisierung gemäss Servicenow. (Source: Screenshot)

Das Phishing-Beispiel lässt sich auf weitere Cybersecurity-Bereiche übertragen. Wallner erwähnte etwa das Monitoring von Rechenzentren. Auch hier könnte KI regelmässig prüfen, automatisch Anomalien erkennen und entsprechende Massnahmen einleiten.

Der Mensch bleibt wichtig

Für die Diskussionsrunde stiess Melanie Hasler, Senior Sales Executive & Account Manager bei Servicenow, dazu. Beim Q&A kam unter anderem die Frage auf, wie kleinere Gemeinden mit begrenzten Ressourcen KI sinnvoll in ihre Sicherheitsstrategie integrieren.

"Wir sehen, dass kleine Gemeinden sehr oft zusammenarbeiten", sagte Hasler. Sie würden zusammen eine Art IT-Unternehmen gründen, um ihre Kräfte zu bündeln und den Bedarf gemeinsam abzudecken. "Was wir auch oft sehen, ist, dass Gemeinden sich an die Kantone wenden, um die Informatik des Kantons zu nutzen, oder auch, um sich einem bestehenden Vertrag mit einem Unternehmen anzuschliessen und so interessantere Konditionen zu erhalten."

Die Qualität der Datenbasis wurde ebenfalls thematisiert. Hat es in der Datenbasis bereits diskriminierende Muster, übernimmt die KI diese. "Ich muss dafür sorgen, dass meine Datenbasis nicht nur gut, sondern auch ausgewogen ist", sagte Wallner. Es gibt zwar technische Hilfsmittel wie etwa Guardrails, sozusagen feste Spielregeln für die KI, aber dennoch müsse man ein Auge darauf haben, wie und was für Daten in die KI eingespiesen werden.

Ähnlich sieht es aus bei KI-Halluzinationen - also fehlerhafte Aussagen der Systeme. Es gibt gemäss Wallner auch hier technische Massnahmen, KI-Halluzinationen abzufangen oder zu erkennen. Aber: "Man sollte als Mensch der KI nicht blind vertrauen", mahnte Wallner. User müssten mit der KI verantwortlich umgehen, das eigene Wissen anwenden und der KI eben nicht das Denken komplett überlassen. "Die KI wird nicht wissen, was wir wissen", sagte Wallner. "Das müssen wir mit einbringen."

Fazit: Vertrauen vor Automation

Zum Abschluss betonte Wallner seine zentrale Botschaft erneut: "KI ist kein Sprint; es ist ein Marathon. Das heisst, ich muss langsam vorgehen, ich muss meine Mitarbeitenden mitnehmen, ich muss Vertrauen aufbauen." Organisationen, die diesen Weg konsequent gehen, können nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch wertvolle Ressourcen für strategische Aufgaben freisetzen. "Vertrauen als erstes, Automatisierung zum Schluss."

Hier geht es zur vollständigen Videoaufzeichnung des Webinars.

Der Kenncode lautet: f$FL9&E2

Und die Slides der Präsentation können Sie hier als PDF herunterladen.

Wenn Sie mehr zu Cybercrime und Cybersecurity lesen möchten, melden Sie sich hier für den Newsletter von Swisscybersecurity.net an. Auf dem Portal lesen Sie täglich News über aktuelle Bedrohungen und neue Abwehrstrategien.

Fake-Krypto-Registrierung greift sensible Daten ab

Cyberkriminelle stehlen Interrail-Daten

Internationale Ermittler jagen Kopf der Ransomware-Bande Black Basta

Bund stellt mobiles Sicherheitskommunikationssystem unter neue Leitung

Infoguard-Tochter Com-Sys heisst nun Infoguard Deutschland

Gehackte Instagram-Profile geben vermeintliche Krypto-Tipps

Flauschige Begegnung kurz vor dem Ziel

Reprompt-Angriffe nehmen Microsoft Copilot ins Visier

Wie Harry Potter hätte enden sollen