Schweizer Bevölkerung vertraut KI etwas mehr und dem Datenschutz etwas weniger

Schweizerinnen und Schweizer nutzen 2025 KI-Dienste deutlich häufiger als vor einem Jahr. Etwas weniger deutlich ist auch das Vertrauen gegenüber KI-Anbietern gestiegen. Derweil sanken das Sicherheitsgefühl bei Dateneingaben im Internet und das Vertrauen in den hiesigen Datenschutz.

Künstliche Intelligenz gewinnt in der Schweizer Bevölkerung weiter an Zuspruch. Das zeigen die Resultate der aktuellen Datenvertrauensstudie des Vergleichsdienstes Comparis. Sie beruht auf einer im September 2025 durchgeführten Umfrage unter 1049 erwachsenen Personen in allen Regionen der Schweiz.

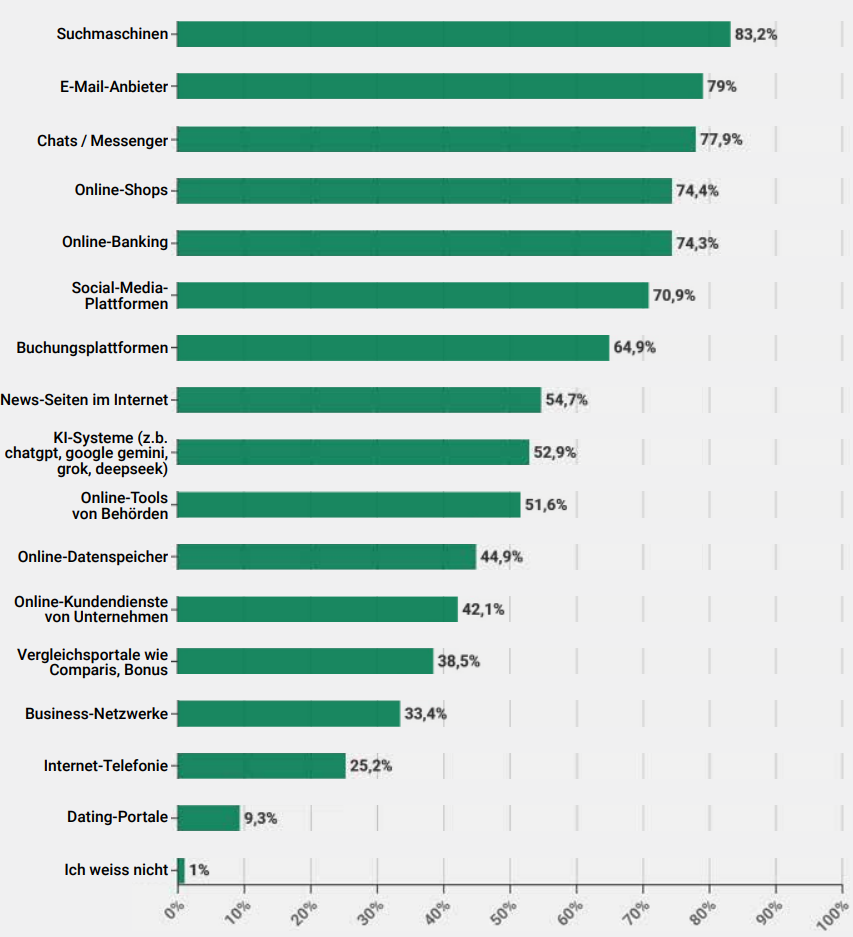

52.9 Prozent der Befragten gaben an, KI-Tools wie ChatGPT & Co. zu nutzen. Damit, teilt Comparis mit, habe sich die Nutzung seit 2024 von 27,4 Prozent nahezu verdoppelt. 2023 nutzten übrigens noch etwas über 17 Prozent der Bevölkerung KI-Tools.

Rund die Hälfte der Befragten gab an, KI-Dienste wie ChatGPT zu nutzen. (Source: Comparis-Datenvertrauensstudie 2025)

Nicht nur die Nutzung selber hat zugenommen, sondern auch das Vertrauen in die Nutzung von KI beim seriösen Umgang mit Kundendaten. Allerdings ist hier das Plus eher bescheiden und liegt, wie Comparis einräumt, "noch auf tiefem Niveau". Auf einer Skala von 1 bis 10 bewerteten die Befragten ihr Vertrauen in KI-Anbieter vor zwei Jahren mit durchschnittlich 3,9 Punkten. 2025 sind es 4,3 geworden. Ein paar Punktebruchteile gewannen übrigens auch Banken (von 6,9 im Jahr 2023 auf aktuell 7,2) und Behörden (von 6,8 im Jahr 2023 auf aktuell 7,0).

Nachlassendes Sicherheitsgefühl bei Dateneingaben

Während die hiesige Bevölkerung also mehr KI-Tools nutzt, verlieren andere Services an Usern. Die Nutzung von Suchmaschinen sank von 87,1 Prozent im Jahr 2020 auf 83,2 Prozent im Jahr 2025, wie Comparis ausführt. Noch deutlicher ist demnach der Rückgang bei E-Mail-Anbietern, deren Nutzung im selben Zeitraum von 85,1 Prozent auf 79 Prozent fiel. Parallel dazu verzeichnen auch klassische News-Seiten einen bedeutenden Nutzerschwund von 66,7 Prozent (2020) auf 54,7 Prozent (2025).

"Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Konsumentinnen und Konsumenten neue Wege finden, um Informationen zu suchen oder zu kommunizieren", lässt sich Comparis-Digitalexperte Jean-Claude Frick zitieren.

Während Schweizerinnen und Schweizer den KI-Anbietern etwas mehr Vertrauen entgegenbringen, sinkt ihr Vertrauen, wenn es generell darum geht, Daten im Internet einzugeben. Comparis spricht in dem Zusammenhang vom "erodierenden Sicherheitsgefühl". Auf der Skala von 1 bis 10 fiel der Mittelwert von 5,7 im Jahr 2022 auf 5,3 im Jahr 2025. Einen weiteren Rückgang verzeichnet Comparis beim Vertrauen in die Schweizer Datenschutzregelungen: 2024 hatten noch 56,6 Prozent der Befragten angegeben, dass der Datenschutz eher gut geregelt sei. Dieses Jahr ist dieser Wert auf 51,7 Prozent gesunken.

In diesem letzten Punkt macht der Vergleichsdienst besonders deutliche regionale Unterschiede aus: In der Deutschschweiz finden 54 Prozent den Datenschutz "eher gut" geregelt, in der italienischsprachigen Schweiz sind es 59,6 Prozent. In der französischsprachigen Region teilen nur 43,5 Prozent diese Ansicht. Männer (10,9 Prozent) und Jüngere (11,0 Prozent der 15- bis 35-Jährigen) bewerten den Schutz häufiger als "sehr gut" als Frauen (6 Prozent) und die Generation 56+ (2,5 Prozent).

Das allgemeine Überwachungsempfinden liegt im Durchschnitt bei 6,6. Hier zeigten sich ebenfalls klare Unterschiede zwischen den Sprachregionen, schreibt Comparis. Die deutschsprachige Region weist einen Mittelwert von 6,5 auf. Im Vergleich dazu liegt die französischsprachige Region mit 6,9 höher. Das deutet darauf hin, dass sich Personen in der französischen Region stärker überwacht fühlen.

Überfordert von ständigen Warnungen

Einen weiteren scheinbaren Widerspruch stellt Comparis bei der digitalen Selbstverteidigung fest. Die sei nämlich "auf dem Rückzug" - trotz "der höchsten je gemessenen Bedrohungswahrnehmung". Konkret sank zum Beispiel die Nutzung komplexer Passwörter von 49,3 Prozent 2020 auf 43,1 Prozent 2025. Auch die Bereitschaft, Software regelmässig zu aktualisieren, nahm von 57,5 Prozent im Jahr 2020 auf 49,9 Prozent 2025 ab.

Ähnlich rückläufig sind die Zahlen bezüglich der Achtsamkeit bei Privatsphäre-Einstellungen in sozialen Medien. Waren 2020 noch 47,4 Prozent der Befragten darauf bedacht, sank die Zahl bis 2025 auf 41,5 Prozent. Das könnte auf eine veränderte Wahrnehmung der Privatsphäre im digitalen Raum hindeuten, schreibt Comparis.

Frick hat dafür noch eine andere Erklärung: "Dieses Phänomen lässt sich als 'Sicherheitsmüdigkeit' interpretieren: Die User sind von den ständigen Warnungen überfordert und entwickeln eine fatalistische Haltung", erklärt er.

Lesen Sie auch: Zwei von fünf Schweizer KMUs fühlen sich gut auf einen Angriff vorbereitet - das sind deutlich weniger als vor einem Jahr. Laut der Studie "KMU Cybersicherheit 2025" verpassen es viele KMUs, organisatorische Sicherheitsmassnahmen umzusetzen und Cybersicherheit angemessen zu priorisieren.

Wenn Sie mehr zu Cybercrime und Cybersecurity lesen möchten, melden Sie sich hier für den Newsletter von Swisscybersecurity.net an. Auf dem Portal lesen Sie täglich News über aktuelle Bedrohungen und neue Abwehrstrategien.

Mit diesen neuen Tricks locken E-Mail-Betrüger ihre Opfer in die Falle

Schrecklich normale, statt schrecklich furchterregende Ringgeister

Trend Micro warnt vor Reputationsschäden durch KI

Schweizer und Schweizerinnen verschwitzen Datenschutz bei KI

Update: Bundesrat schickt revidiertes Nachrichtendienstgesetz ans Parlament – und erntet Kritik

Diese Katze schnurrt am lautesten

G Data lanciert vier neue Cyber-Awareness-Kurse

Swiss Cyber Security Days 2026 – neue Wege zur digitalen Souveränität

BACS warnt vor anhaltendem CEO-Betrug